このたび法人名を改称いたしましたのでご報告いたします。

なお、住所・電話番号・FAX番号については変更ございません。

【変更前】

一般社団法人 出産・子育て包括支援推進機構

【変更後】

一般社団法人 日本子育て包括支援推進機構

このたび法人名を改称いたしましたのでご報告いたします。

なお、住所・電話番号・FAX番号については変更ございません。

【変更前】

一般社団法人 出産・子育て包括支援推進機構

【変更後】

一般社団法人 日本子育て包括支援推進機構

[季刊]監事No.014(2021.3月号)掲載

東都文京病院 院長 杉本 充弘 氏 × 東邦大学看護学部 教授 福島 富士子 氏

少子高齢化に歯止め、親子の絆を深める「産後ケア」の在り方とは?

「病院、行政、企業など社会全般で妊産婦の産後を支える新たな仕組みづくりを!」

(株式会社財界研究所より転載許可済み)

第3回目の産後ケア研修開催を予定しておりますのでお知らせいたします。

詳細は追って掲載いたします。

<対象者>

産後ケアリストスペシャリスト人材バンク登録者

※まだご登録いただいていない方も、ご登録後にご参加いただけます。

ご登録はこちら 産後ケアスペシャリスト人材バンク

<日 時>

2021/3/18(木)13時~16時

受付:12:45(入室開始)

<形 式>

Zoomを使用したオンライン研修

<参加費>

2,000円

<申込方法>

下記リンクより、必要事項を記入の上ご登録ください。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oc-qvqzssH9KLY5iY3oAWqHPMzGpVEmn9

登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

<プログラム>

| 内容 | 担当 | タイムスケジュール |

| (1)オープニング | 植地(事務局) | 13:00 |

| (2)ご挨拶 | 長 隆(代表理事) | 13:05 |

| (3)政策:産後ケアのガイドラインについて | 福島 富士子 | 13:10~14:00 |

| (4)ケア実際:コロナ禍における感染対策の実践 | 丹波 恵津子 | 14:10~15:00 |

| (5)自己紹介・意見交換 | 研修参加者 | 15:10~15:50 |

| (6)終了(Webアンケート) | 植地(事務局) | 16:00 |

<講師紹介>

福島 富士子 東邦大学看護学部長 助産師・医学博士 子育て支援機構理事

丹波 恵津子 綾瀬産婦人科産後ケアアドバイザー 丹波助産院助産師 子育て支援機構理事

当機構では、コロナ禍で「里帰り出産」が困難となったお母さん方一人一人に寄り添い、不安や悩みに耳を傾け、一緒に解決できるよう支えて参ります。

このため、この度クラウドファンディングを通じて支援金を募集し、全国の全ての産後ケア施設・サービスを利用するお母さんを対象に、その利用負担分を全額支援します(但し上限10万円)。

詳細は下記にアクセスし、ぜひご支援ください。

>>https://readyfor.jp/projects/kosodate-shien-kikou<<

日時:2021年2月4日(木)15時

会場:ZOOMでのオンライン会議

1.開会 (長 隆)

この度、内閣府より子育て機構の役割が緊急性があると判断され、公益法人化することになった。

理事の皆様にご報告と承認をいただきたく理事会を開催する運びとなった。

2.出席者紹介(長 隆)

| 代表理事 | 吉村 泰典 |

| 代表理事 | 長 隆 |

| 理事 | 古谷 健一 |

| 理事 | 福島 富士子 |

| 理事 | 齋藤 弘 |

| 理事 | 丹波 恵津子 |

| 理事 | 夏苅 千晶 |

| 税理士 | 高橋 幸之助 |

| 行政書士 | 樋口 直人 |

| 事務局 | 植地 康子 |

| 事務局 | 高橋 菜摘 |

3.議題

公益法人化するにあたり、吉岡俊正氏を理事に選任、山田美樹氏を顧問に選任することについて

→一同、賛成。両者ともに選任することを承認された。

4.報告

(1)READYFOR株式会社 クラウドファンディングについて

新百合ヶ丘総合病院をREADYFORの寄付金からクーポンを出す際の提携先として追加したい。当機構の代表理事 吉村先生が新百合ヶ丘総合病院の名誉院長をされており、吉村先生より、以下回答

「コロナ対応指定病院になっており、現在産後ケア希望者の受け入れが増えることは厳しい。申し訳ないが事情を理解いただきたい。」

→新百合ヶ丘総合病院はクーポン提携先候補から当面除外。

(2)当機構の公益社団法人化について

行政書士樋口先生より「現在粛々と進めている。予定としては2021年9月頃までに認定されればと考えている」

定款の最初に「子育て世代包括支援センター設置支援事業」の追加を要望。(福島)

(3)当機構の指定寄付金申請について

指定寄付金については、高橋税理士が担当する。2022年中に認定を期待する。

公益法人化後、厚労省母子保健課へ申請書を提出、厚労省経由で財務省へ提出後、官報に公示されて、認定確定。

5.その他

(1)クーポンの配布先を広くあまねく募集することは可能か(福島)

→産後ケア事業に補助金を出していない市区町村に向けても、クーポンの発行を検討。

(2)産後ケアのテレビコマーシャルを制作してはどうか。

→産後ケアの認知度を上げるために有効。前向きに検討。

6.閉会

<対象者>

産後ケアリストスペシャリスト人材バンク登録者

※まだご登録いただいていない方も、ご登録後にご参加いただけます。

ご登録はこちら 産後ケアスペシャリスト人材バンク

<日 時>

2020/11/18(水)11時~16時(10:30受付開始)

<場 所>

伊場仙ビル7階 大会議室(〒103-0024東京都中央区日本橋小舟町4番1号)

<参加費>

・直接会場の場合 2,000円(お弁当付き)

・オンラインの場合 2,000円

<申込方法>

「info@kosodate-kikou.sakuratan.com」宛に産後ケア研修お申込みの旨と、

お名前、「会場参加」または「オンライン参加」をご記入の上、メールにてお申込みください。

オンラインご参加の方は前日にURLを記載した案内をメールいたします。

<申込期限>

2020/11/16(月)※お振込みまで完了をお願いいたします。

<振込先>

きらぼし銀行 世田谷支店 普通 5021111

口座名 シャ)シユツサン.コソダテホウカツシエンスイシンキコウ

一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構

※お振込み摘要欄に参加者のお名前をご入力ください

<プログラム>

| 11:00 | オリエンテーション | 植地(事務局) |

| 11:05 | ご挨拶 | 長 隆(代表理事) |

| 11:10~12:00 | (1) 政策 産後ケア法的根拠までのプロセス |

福島 富士子 |

| 12:00~12:40 | (2) 産後ケアの対象者の特徴 | 濱脇 文子 |

| 12:50~13:30 | 昼食 | |

| 13:40~14:10 | (3) 産後ケアの実際 助産院 | 濱脇 文子 |

| 14:20~15:00 | (4) 産後ケアの実際 個人病院からの転用 | 丹波 恵津子 |

| 15:10~15:50 | (5) グループワーク | 福島 富士子 丹波 恵津子 濱脇 文子 |

| 16:00 | アンケート記入(終了) |

<講師紹介>

福島 富士子 東邦大学看護学部長 助産師・医学博士 子育て支援機構理事

丹波 恵津子 綾瀬産婦人科産後ケアアドバイザー 丹波助産院助産師 子育て支援機構理事

濱脇 文子 株式会社 マイユティックス代表取締役 助産師・保健師

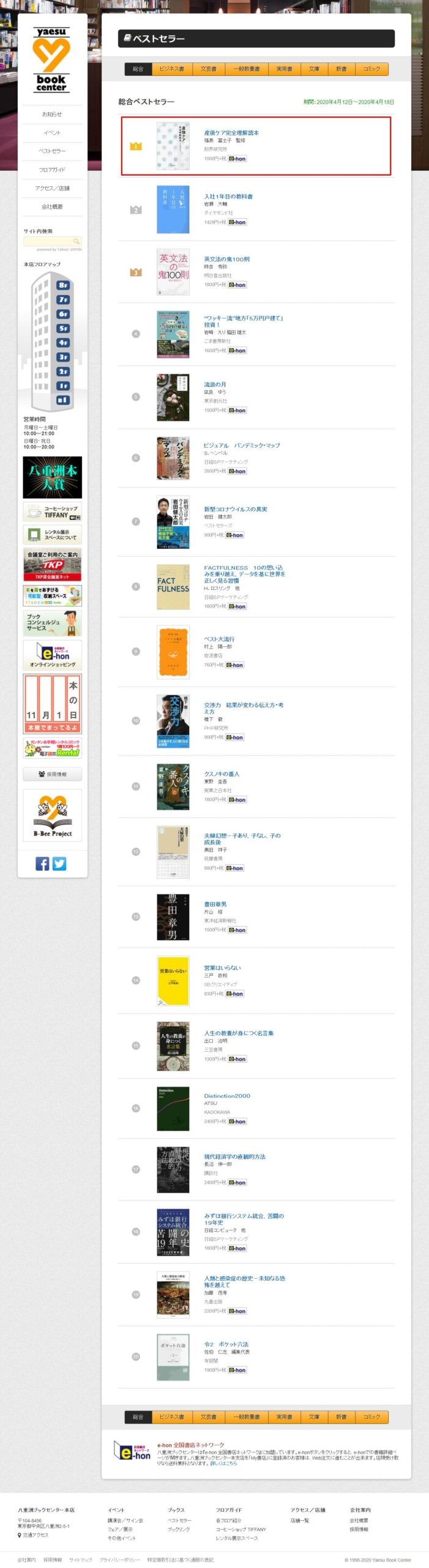

当機構理事の福島 富士子が監修した「産後ケア 完全理解読本」(20/03/30発行、財界研究所)が、八重洲ブックセンターのベストセラー第1位にランクインいたしました。

(集計期間:4/12~4/18)

八重洲ブックセンター 公式ページ

Copyright 2019 一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構(子育て支援機構) All Rights Reserved.