https://peatix.com/event/3570358/

https://peatix.com/event/3570358/

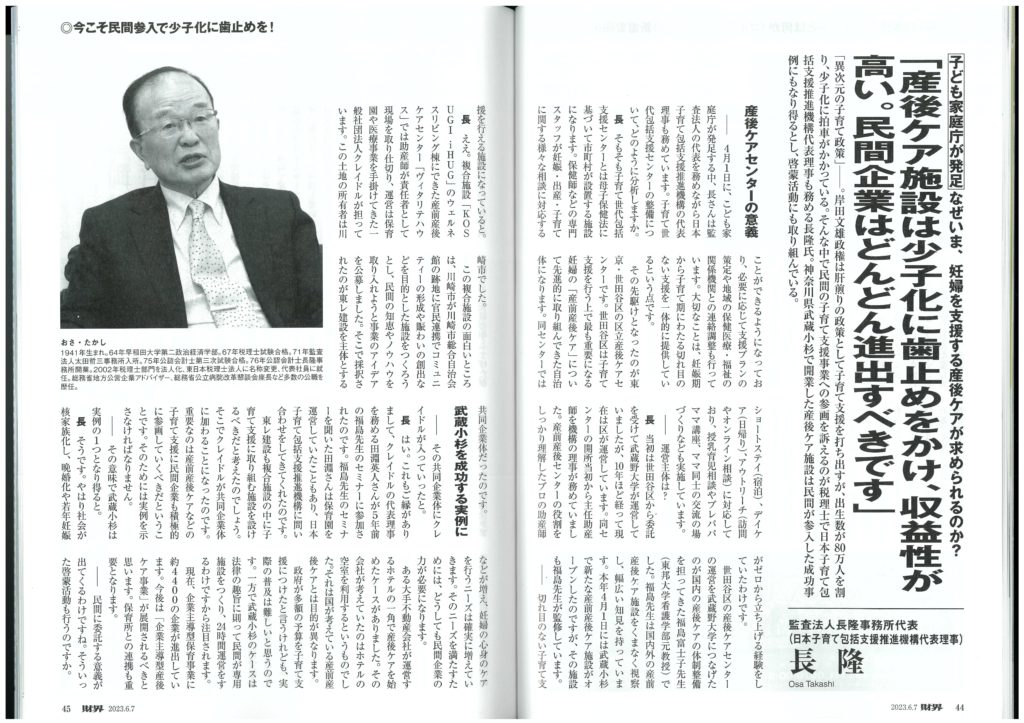

株式会社財界研究所発行の「財界6/7号」に、当機構代表理事の長隆、理事の福島富士子の記事が掲載されております。

代表理事 長 隆

「産後ケア施設は少子化に歯止めをかけ、収益性が高い。民間企業はどんどん進出すべきです」

理事 福島 富士子

「子育て支援に取り組む人たちを投資家や企業経営者がバックアップする仕組みづくりを」

当機構では、令和5年3年30日付で下記の2つの名称を商標登録いたしました。

「JCRO」(第6685309号)

「産後ケアプロバイダー」(第6685310号)

この登録商標と同一又は類似の商標を無断で使用した場合は

民事上、刑事上の責任を負うことになりますのでご注意下さい。

一般社団法人 日本子育て包括支援推進機構

厚生労働省より「令和5年度母子保健対策関係予算の概要」が発表されました。

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア事業については、

令和元年の母子保健法改正により、市町村の努力義務とされ、

少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)においても、

2024年度末までの全国展開を目指すこととされています。

また、全世代型社会保障構築会議においても、産前・産後ケアの体制を充実するとともに、

利用者負担の軽減を図ることが検討課題の一つとして挙げられています。

産後ケア事業の利用者負担については、

令和4年度から非課税世帯を対象に減免支援を実施することとされましたが、

上記のような状況を踏まえ、利用者の所得の状況に関わらず、

産後ケア事業を利用しやすい環境を整える観点から、

産後ケア事業を必要とする全ての産婦に対して、利用者負担の減免支援を導入することとされました。

具体的には、利用料の減免対象は今まで、住民税非課税世帯のみに5000円でしたが、

対象がすべての産婦に拡充され、住民税課税世帯でも2500円の減免が行われるようになります。

詳しくは下記資料をご覧ください。

「母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)」が公布、産後ケア事業が母子保健法上に位置づけられ、令和2年8月5日に国土交通省より各都道府県に対し「母子保健法に基づく産後ケア事業を行う施設の取扱いについて」が周知されました。

当機構理事の福島富士子が指導教員として携わる「子育て世代包括支援センターにおける母子保護コーディネーターの妊婦初回面談の実践に関する研究」にご協力いただける方を募集しております。

<内容>

妊婦初回面談の対話(ダイアローグ)の実践モデルの仮説原案の妥当性を検討するため

日頃の妊婦面談の実践について60分程度のインタビュー

<対象者>

保健師または助産師の経験年数が5年目以上の方で、妊婦初回面談を実践された経験のある母子保健コーディネーターの方 6~10名

<締め切り>

2023年1月31日(火)

<連絡先>

東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻 博士後期課程

渡邉 幸恵(ワタナベ サチエ)

メール:nd17001w@st.toho-u.jp

※当研究は、子育て支援機構が企画・運営しているものではございません。

お問い合わせ等は連絡先の渡邉幸恵までお願いいたします。

詳細は、下記の添付資料をご確認ください。

・研究参加者募集(PDF:132KB)

19回目になる法定白書であることに驚いた。

国も粘り強く立派な白書に仕上げられたことを、高く評価したい。

奇しくもこども家庭庁設置法案が成立したことを心から喜んでいる。

白書の表紙を飾る赤ちゃんの写真を公募するなど、味なことすると思う。

(目次)

第1部 少子化対策の現状

第1章 少子化をめぐる現状

第2章 少子化対策の取組

第2部 少子化対策の具体的実施状況

第1章 重点課題

第2章 ライフステージの各段階における施策

第2部の具体的対策も、補正予算できちんと裏図けしていることがわかる。

数多くの白書の中で秀逸であり、絶賛したい。

代表理事 長 隆

当機構理事の福島富士子が指導教授として携わる研究「産後ケア事業に携わる助産師のための研修プログラムの実施と評価」にご協力いただける方を募集しております。

<対象者>

産後ケア事業において産後ケアを実践されている助産師の方(実践歴は不問)

<開催日>

2022年5月14日(土)10~16時

<場所>

東邦大学看護学部(最寄駅:JR蒲田駅、京急梅屋敷駅)

<連絡先>

東邦大学大学院看護学研究科博士後期課程3年

原田慶子(ハラダチカコ)

メール:chikako.harada@hs.toho-u.ac.jp

※当研究は、子育て支援機構が企画・運営しているものではございません。

お問い合わせ等は連絡先の原田慶子までお願いいたします。

詳細は、下記の添付資料をご確認ください。

・研究参加者募集(PDF:286KB)

・研究協力説明文(PDF:1188KB)

Copyright 2019 一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構(子育て支援機構) All Rights Reserved.